История развития телекоммуникационных систем и компьютерных сетей

Вычислительная и телекоммуникационная технологии

Компьютерная сеть (Вычислительная сеть) - это совокупность компьютеров, соединенных линиями связи. Линии связи образованы кабелями или проводами, p-каналами и оптическими коммуникационными устройствами. Все сетевое оборудование работает под управлением системного и прикладного программного обеспечения.

Сеть - network - взаимодействующая совокупность объектов, образуемых устройствами передачи и обработки данных.

Компьютерные сети, отнюдь не являются единственным видом сетей, созданным человеческой цивилизацией. Даже водопроводы Древнего Рима можно рассматривать как один из наиболее древних примеров сетей, покрывающих большие территории и обслуживающих многочисленных клиентов. Другой, менее экзотический пример — электрические сети. В них легко можно найти аналоги компонентов любой территориальной компьютерной сети: источникам информационных ресурсов соответствуют электростанции, магистралям — высоковольтные линии электропередач, сетям доступа — трансформаторные подстанции, клиентским терминалам — осветительные и бытовые электроприборы.

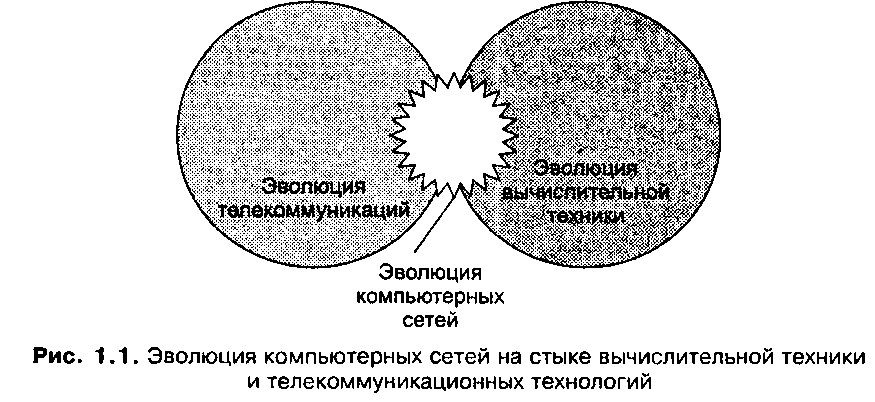

С одной стороны, сети представляют собой частный случай распределенных вычислительных систем, в которых группа компьютеров согласованно выполняет набор взаимосвязанных задач, обмениваясь данными в автоматическом режиме. С другой стороны, компьютерные сети могут рассматриваться как средство передачи информации на большие расстояния, для чего в них применяются методы кодирования и мультиплексирования данных, получившие развитие в различных телекоммуникационных системах

Рассмотрим основные этапы развития телекоммуникационных сетей.

В середине XX в. основными системами коммуникации (лат. communico — делаю общим) между людьми, занятыми в экономике, не считая привычные почтовые письма, были телеграф, телефон и радиосвязь. Телевидение находилось на этапе своего становления. Посредством телеграфных, телефонных сетей и радиосетей осуществлялась передача информационных потоков, но обработка переданной информации целиком возлагалась на человека.

Настоящим прорывом в науке, технике, экономике и социальной жизни стало изобретение компьютера. На первых этапах своего развития (до 70-х гг. XX в.) компьютерная техника использовалась исключительно для обработки информации, а сбор и передача информации осуществлялись с помощью телекоммуникационных систем и сетей, основой которых являлись вышеупомянутые телеграфные, телефонные сети и радиосети.

После создания компьютерных сетей, представляющих собой совокупность компьютеров и объединяющих их каналов связи, сбор, передача и обработка информации стали осуществляться с помощью компьютерной техники. Два эволюционных пути — развитие телекоммуникаций и вычислительной техники — привели их к закономерному соединению.

Телекоммуникационные системы и сети являются по сравнению с компьютерными сетями «старожилами», и первыми из них были телеграфные и телефонные сети.

Телеграф (греч. tele — далеко и grapho — пишу) был изобретен в середине XIX в. и предназначался для передачи сообщений на расстояние при помощи электрических сигналов, символов и букв. Самый заметный вклад в развитие телеграфа внесли такие ученые, как К. Штейнгейль, В. Сименс, С. Морзе, Ж. Бодо и др.

В 1838 г. в Мюнхене немецкий ученый К. Штейнгейль построил первую телеграфную линию длиною в 5000 м.

В 1843 г. шотландский физик А. Бэйн продемонстрировал и запатентовал собственную конструкцию электрического телеграфа, которая позволяла передавать изображения по проводам. Аппарат А. Бэйна считается первой примитивной факс-машиной.

В 1866 г. был проложен трансатлантический телеграфный кабель по дну океана между Америкой и Европой, а в 1870 г. фирма «Сименс» протянула индоевропейскую телеграфную линию длиною в 11 тыс. км.

В конце XIX в. в Европе было протянуто 2840 тыс. км подземного кабеля телеграфных линий, в США — свыше 4 млн км, в России протяженность телеграфных линий составляла 300 тыс. км. Общая протяженность телеграфных линий в мире в начале XX в. составила около 8 млн км. К середине XX в. в Европе были созданы телеграфные сети, получившие название Telex (TELEgraph + EXchange). Несколько позже в США также была создана национальная сеть абонентского телеграфа, подобная Telex и получившая наименование TWX (Telegraph Wide area eXchapge).

Сети международного абонентского телеграфа* постоянно расширялись, и к 1970 г. сеть Telex объединяла абонентов более чем из 100 стран мира.

В наши дни возможность обмена сообщениями по сети Telex сохранена во многом благодаря электронной почте сети Интернет. На территории бывшего СССР телеграфная связь существует и поныне. Телеграфные сообщения передаются и принимаются при помощи специальных устройств — телеграфных модемов, сопряженных в узлах связи с персональными компьютерами операторов. Телеграфная связь используется в основном для передачи телеграфной корреспонденции, поступающей от государственных предприятий, учреждений и частных лиц, ведения документальных переговоров, передачи статистических данных и различной цифровой информации между предприятиями. Тем не менее в некоторых странах национальные операторы сочли телеграф устаревшим видом связи и свернули все операции по отправке и доставке телеграмм. В Нидерландах телеграфная связь прекратила работу в 2004 г. В январе 2006 г. старейший американский национальный оператор Western Union объявил о полном прекращении обслуживания населения по отправке и доставке телеграфных сообщений. В то же время в Канаде, Бельгии, Германии, Швеции, Японии некоторые компании все еще поддерживают сервис по отправке и доставке традиционных телеграфных сообщений.

Исторически телефонные сети появились несколько позже телеграфных.

Первые слова были сказаны по телефону (греч. tele — далеко и phone — голос) 10 марта 1876 г. и принадлежали они шотландскому изобретателю, преподавателю школы глухонемых Александру Грэму Беллу: «Мистер Ватсон, зайдите, я хочу Вас видеть». Дальность действия этой телефонной линии внутри здания составляла 12 м. Следует отметить, что вначале телефон был недооценен специалистами телеграфной связи, воспринявшими телефон за «никому ненужную лабораторную игрушку*. Данная экспертная оценка являлась примером крупнейшей и грубейшей ошибки за всю историю телекоммуникационного бизнеса. Через несколько лет телефон и телефонные сети стали развиваться стремительными темпами.

В 1878 г. компанией Bell Telephone, организованной А.Г. Беллом в Нью-Хевене (штат Коннектикут, США), была построена первая в мире телефонная станция и выпущен первый телефонный справочник объемом в 21 страницу, а уже в следующем году эта же компания начала строительство телефонной сети объемом на 56 тыс. абонентов. Первая в России междугородная телефонная сеть заработала в 1880 г. на Царскосельской железной дороге. Оценив преимущества нового вида связи, российские предприниматели стали обращаться с ходатайствами к правительству о выдаче разрешения на строительство телефонных линий.

Первые абоненты телефонных станций соединялись вручную и вызвать абонента можно было, назвав требуемый номер телефонистке. В 10-х гг. XX в. автоматические телефонные станции (АТС) постепенно стали вытеснять телефонисток, соединявших абонентов вручную. Появились телефопные аппараты с дисковым набором номеров. Первая АТС в СССР появилась только в 1924 г. в Кремле и обслуживала 200 абонентов. Городская московская АТС на 15 тыс. абонентов начала работать в 1930 г. К началу Второй мировой войны в СССР насчитывалось более 1 млн абонентов.

После Второй мировой войны развитие телефонных сетей получило новый импульс. В 1951 г. в США впервые АТС стали использоваться не только для соединения в пределах одного города, но на междугородних линиях. В СССР такая АТС впервые была введена в эксплуатацию в 1958 г. между Москвой и Ленинградом.

В 1956 г., спустя 90 лет после прокладки первой телеграфной кабельной линии через Атлантику, закончилась прокладка первой трансатлантической телефонной линии связи, соединившей Великобританию и США (через Канаду). В 50—60-е гг. XX в. разрабатывались основные методы цифровой передачи сигнала, в том числе голоса, велись работы по созданию радио- и видеотелефонии, мобильной телефонной связи.

В 1978 г. в Бахрейне начала эксплуатацию коммерческая система сотовой телефонной связи, которая считается первой реальной системой сотовой связи в мире.

80—90-е гг. XX в. характеризовались интенсивным внедрением цифровых методов передачи голоса и соответствующих телефонных сетей, использованием спутниковой связи, мобильной сотовой связи, а также широчайшим использованием компьютеров для обеспечения функционирования телефонных сетей.

Работы в области радиосвязи начались с тех пор, когда немецкий ученый Г. Герц в 1888 г. открыл способ создания и обнаружения электромагнитных радиоволн. 25 апреля 1895 г.

русский ученый А.С. Попов сделал доклад, посвященный методу использования излученных электромагнитных волн для беспроводной передачи электрических сигналов, содержащих информацию. В марте 1896 г. ученый провел эксперимент, он передал радиограмму с двумя словами «Генрих Герц» на 250 м. Через несколько лет в Кронштадте, не подавая заявку на патент, он наладил выпуск принимающей и передающей аппаратуры. Предприимчивый итальянец Г. Маркони заинтересовался новым изобретением. В июле 1898 г. он подал патент в Англии, предъявив подобное устройство, чуть усложнив схемы А.С. Попова. Приоритет открытия радио остался в истории человечества за Г. Маркони.

В 1898 г. Г. Маркони организовал радиосвязь между Францией и Англией, а в 1901 г. ему удалось передать сигналы со станции в Англии на станцию в Ньюфаунленде, США. В начале своего становления радиосвязь использовалась для передачи телеграфных сообщений, не учитывая возможностей радио по передаче звука.

В 1915 г. был осуществлен исторический эксперимент, когда по радио успешно были переданы речевые сигналы из Арлингтона (штат Вирджиния) в Париж. Следует отметить, что Г. Маркони предпочел, чтобы краеугольным камнем его беспроволочного телеграфа оставалась азбука Морзе, так как для беспроволочной передачи речи он не видел никакого полезного применения.

В 1920 г. американский радиолюбитель Конрад сконструировал радиостанцию для работы в режиме «телефон» и впервые в мире начал вести вещательные передачи.

В первой половине XX в, после разработки учеными и инженерами более совершенной усилительной аппаратуры, антенных устройств, а также методов передачи и приема радиосигналов радиосвязь стала стремительно развиваться.

Вторая половина XX в. характеризовалась совершенствованием радиоаппаратуры, разработкой цифровых методов радиосвязи, а также использованием спутниковых систем радиосвязи.

Что касается телевидения («радио с изображением»), то идеи создания электрической системы для передачи подвижного изображения на расстояние высказывались еще в 70-е гг.

XIX в. Основывались эти идеи на чисто теоретических выводах, так как возможности физических экспериментов в ту пору были ничтожны. Однако в середине 20-х гг. XX в. промышленно-техническая база развилась настолько, что впервые появилась возможность практической реализации теоретических принципов телевидения.

Идеям и экспериментам по передаче на расстояние подвижного изображения предшествовали идеи и эксперименты по передаче изображения неподвижного.

В 20-е гг. XX в. развитие электронного телевидения проходило в борьбе с противодействием сторонников механического телевидения (с использованием вращающихся механизмов для получения развертки на экране), пессимистически оценивавших перспективы электронных систем из-за больших технических трудностей, связанных с их созданием. Но идея электронного телевидения как самая прогрессивная оказалась наиболее жизненной.

Отцом современного электронного телевидения стал В.К. Зворыкин, эмигрировавший после гражданской войны в США. В 1931 г. он изобрел электронно-лучевую трубку, которую назвал иконоскопом. Изобретение иконоскопа явилось поворотным пунктом в истории телевидения, определившим направление его дальнейшего развития; он обеспечивал телевизионные передачи с большим числом строк. Первые передачи телевизионных изображений по радиоканалу в СССР были произведены в апреле-мае 1931 г. Они были осуществлены, однако, с разложением изображения на строки по механической системе, т.е. развертка изображения на элементы проводилась с помощью вращающегося диска.

Исследования в области передающих и приемных электронно-лучевых трубок, схем развертывающих устройств, усилителей, телевизионных передатчиков и приемников, достижения в области радиоэлектроники подготовили переход к электронным системам телевидения.

В СССР летом 1938 г. первым заработал опытный Ленинградский телецентр, а в Москве, на Шаболовке, было построено специальное здание; телевизионное оборудование и передатчик заказаны в США, там же прошли стажировку ведущие специалисты. В итоге в стране появился первый Московский телецентр, принятый в постоянную эксплуатацию в декабре 1938 г.

В 1953 г. в США началось регулярное цветное телевизионное вещание, но из-за большой стоимости цветных телевизоров оно стало массовым только через 12—15 лет (первые .10 млн телевизоров были проданы к 1966 г.). В СССР регулярное вещание в цвете началось только в 1967 г., передачи Центрального телевидения стали цветными в 1977 г., а цветное оборудование получило периферийные телецентры в 1987 г.

В начале 90-х гг. XX в. были начаты исследования по передаче цифрового сигнала по эфирным каналам связи. Эта технология за короткий срок получила признание. В настоящее время ее используют более 300 компаний — производителей телевизионной электроники.

Наряду с эфирным телевидением в мире велись работы по созданию систем кабельного телевидения. Первая система кабельного телевидения в США была построена в 1952 г. в г. Лансфорде для приема передач от ближайшего телецентра в г. Филадельфии. Причиной возникновения кабельного телевидения в США в 1948 г. стала приостановка выдачи лицензий на новые телевизионные передающие станции почти на четыре года. Однако благодаря высокому качеству и помехозащищенности кабельное телевидение стало основным видом телевидения в крупных городах.

В 1960 — 1970-е гг. в СССР в соответствии с концепциями развития телевизионного вещания была создана огромная, практически тотальная система коллективного приема телевидения — почти 80 % телезрителей в городах получали телевидение по коаксиальному кабелю.

В последние годы кабельное телевидение стало одним из наиболее динамично развивающихся направлений телекоммуникационных сетей. Преимуществом телевизионных кабельных сетей является, что что они могут использоваться также для доступа к глобальной сети Интернет или передачи информации с приборов учета энергии и воды.

Рассмотренные выше радио- и телевизионные системы с использованием радиоканалов для передачи данных являются основными элементами беспроводных телекоммуникационных систем, включающих спутниковые системы и системы мобильной сотовой связи.

История развития компьютерных сетей

Компьютерные сети являются логическим результатом эволюции развития компьютерных технологий. Постоянно возрастающие потребности пользователей в вычислительных ресурсах обусловили попытки специалистов компьютерных технологий объединить в единую систему отдельные компьютеры.

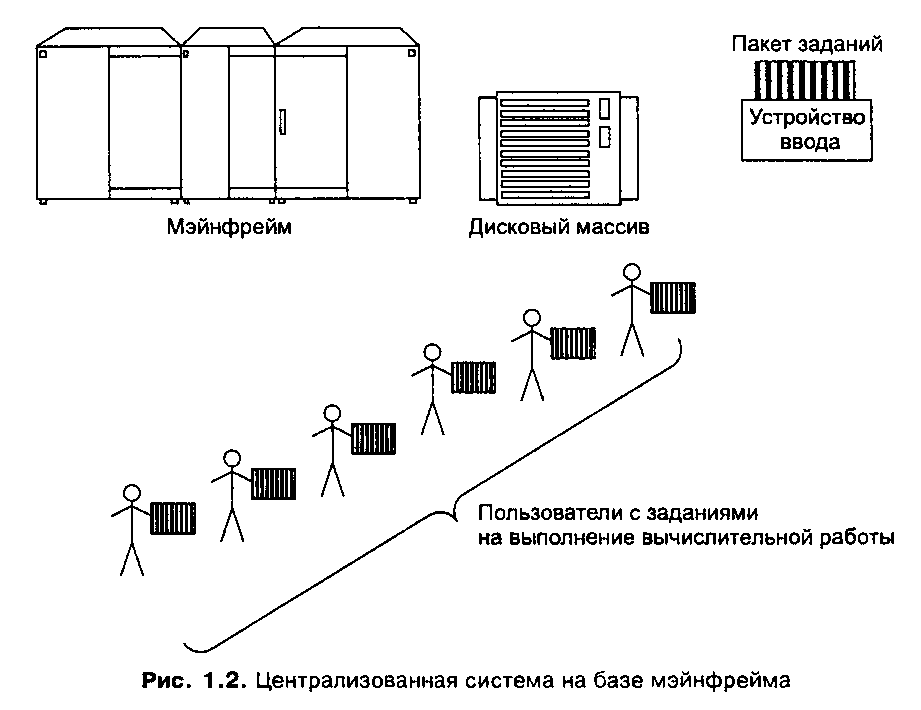

Обратимся сначала к компьютерному корню вычислительных сетей. Первые компьютеры 50-х годов — большие, громоздкие и дорогие — предназначались для очень небольшого числа избранных пользователей. Часто эти монстры занимали целые здания. Такие компьютеры не были предназначены для интерактивной работы пользователя, а использовались в режиме пакетной обработки.

Системы пакетной обработки, как правило, строились на базе мэйнфрейма — мощного и надежного компьютера универсального назначения. Пользователи подготавливали перфокарты, содержащие данные и команды программ, и передавали их в вычислительный центр (рис.).

Операторы вводили эти карты в компьютер, а распечатанные результаты пользователи получали обычно только на следующий день. Таким образом, одна неверно набитая карта означала как минимум суточную задержку. Конечно, для пользователей интерактивный режим работы, при котором можно с терминала оперативно руководить процессом обработки своих данных, был бы удобней. Но интересами пользователей на первых этапах развития вычислительных систем в значительной степени пренебрегали. Во главу угла ставилась эффективность работы самого дорогого устройства вычислительной машины — процессора, даже в ущерб эффективности работы использующих его специалистов.

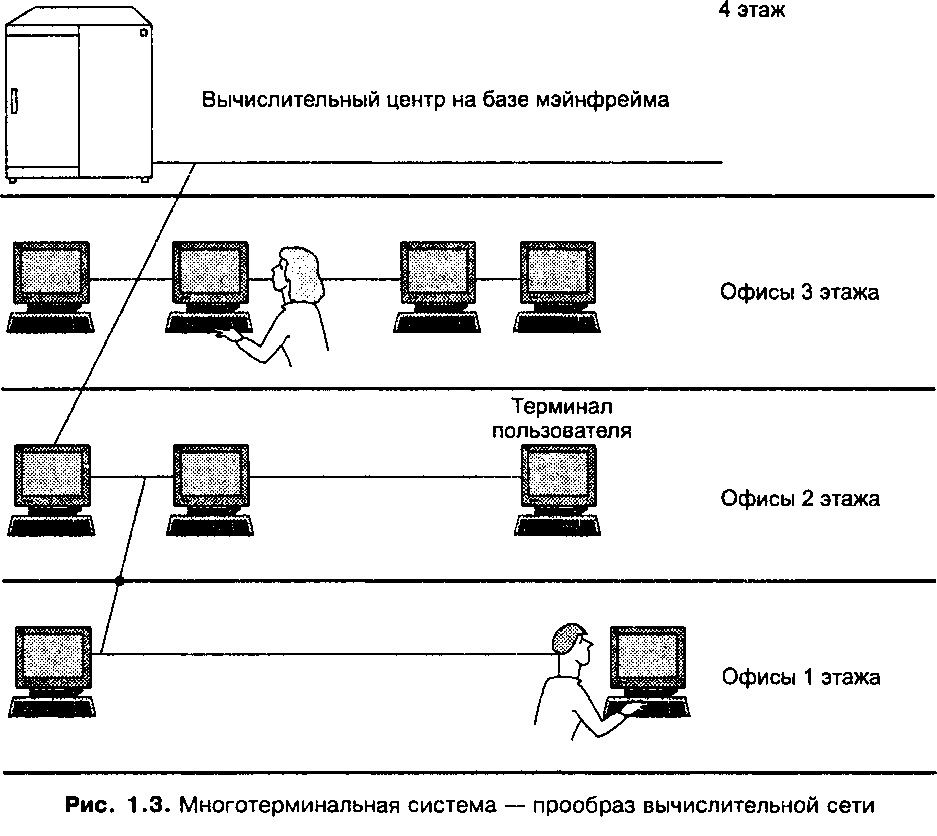

В начале 60-х гг. XX в. стали развиваться интерактивные (с вмешательством пользователя в вычислительный процесс) многотерминальные системы разделения времени. В таких системах мощный центральный компьютер (мэйнфрейм) отдавался в распоряжение нескольких пользователей. Каждый пользователь получал в свое распоряжение терминал (монитор с клавиатурой без системного блока), с помощью которого он мог вести диалог с компьютером. Компьютер по очереди обрабатывал программы и данные, поступающие с каждого терминала. Поскольку время реакции компьютера на запрос каждого терминала было достаточно мало, то пользователи практически не замечали параллельную работу нескольких терминалов и у них создавалась иллюзия монопольного пользования компьютером. Терминалы, как правило, рассредоточивались по всему предприятию, и функции ввода-вывода информации были распределенными, но обработка информации проводилась только центральным компьютером.

Такие многотерминальные централизованные системы внешне напоминали локальные вычислительные сети, до создания которых в действительности нужно было пройти еще большой путь. Сдерживающим фактором для развития компьютерных сетей был прежде всего экономический фактор. Из-за высокой в то время стоимости предприятия не могли приобрести сразу несколько компьютеров, а значит и объединить в вычислительную сеть было нечего.

Первые сети - глобальные

Развитие компьютерных сетей началось с решения более простой задачи — доступа к компьютеру с терминалов, удаленных от него на многие сотни, а то и тысячи километров. Терминалы в этом случае соединялись с компьютером через телефонные сети с помощью специальных устройств — модемов. Следующим этапом в развитии компьютерных сетей стали соединения через модем не только «терминал—компьютер», но и «компьютер—компьютер». Компьютеры получили возможность обмениваться данными в автоматическом режиме, что является базовым механизмом любой компьютерной сети. Тогда впервые появились в сети возможности обмена файлами, синхронизации баз данных, использования электронной почты, т.е. службы, являющиеся в настоящее время традиционными сетевыми сервисами. Такие компьютерные сети получили название глобальных компьютерных сетей.

Глобальные сети (Wide Area Networks, WAN) – сети объединяющие территориально рассредоточенные компьютеры, возможно находящиеся в различных городах и странах.

Именно при построении глобальных сетей были впервые предложены и отработаны многие основные идеи, лежащие в основе современных вычислительных сетей. Такие, например, как многоуровневое построение коммуникационных протоколов, концепции коммутации и маршрутизации пакетов.

Глобальные компьютерные сети очень многое унаследовали от других, гораздо более старых и распространенных глобальных сетей — телефонных. Главное технологическое новшество, которое привнесли с собой первые глобальные компьютерные сети, состояло в отказе от принципа коммутации каналов, на протяжении многих десятков лет успешно использовавшегося в телефонных сетях.

Выделяемый на все время сеанса связи составной телефонный канал, передающий информацию с постоянной скоростью, не мог эффективно использоваться пульсирующим трафиком компьютерных данных, у которого периоды интенсивного обмена чередуются с продолжительными паузами. Натурные эксперименты и математическое моделирование показали, что пульсирующий и в значительной степени не чувствительный к задержкам компьютерный трафик гораздо эффективней передается сетями, работающими по принципу коммутации пакетов, когда данные разделяются на небольшие порции — пакеты, — которые самостоятельно перемещаются по сети благодаря наличию адреса конечного узла в заголовке пакета.

Так как прокладка высококачественных линий связи на большие расстояния обходится очень дорого, то в первых глобальных сетях часто использовались уже существующие каналы связи, изначально предназначенные совсем для других целей. Например, в течение многих лет глобальные сети строились на основе телефонных каналов тональной частоты, способных в каждый момент времени вести передачу только одного разговора в аналоговой форме. Поскольку скорость передачи дискретных компьютерных данных по таким каналам была очень низкой (десятки килобит в секунду), набор предоставляемых услуг в глобальных сетях такого типа обычно ограничивался передачей файлов, преимущественно в фоновом режиме, и электронной почтой. Помимо низкой скорости такие каналы имеют и другой недостаток — они вносят значительные искажения в передаваемые сигналы. Поэтому протоколы глобальных сетей, построенных с использованием каналов связи низкого качества, отличаются сложными процедурами контроля и восстановления данных.

Исторически первые компьютерные сети были созданы агентством по защите прогрессивных исследовательских проектов DARPA по заданию военного ведомства США. В 1964 г. были разработаны концепция и архитектура первой в мире компьютерной сети ARPAnet (от англ. Advanced Research Projects Agency Network), в 1967 г. впервые было введено понятие «протокол компьютерной сети». В сентябре 1969 г. произошла передача первого компьютерного сообщения между компьютерными узлами Калифорнийского и Стенфордского университетов. В 1977 г. сеть ARPANET насчитывала 111 узлов, в 1983 — 4 тыс. Сеть объединяла компьютеры разных типов, работавших под управлением различных операционных систем с дополнительными модулями, реализовавшими коммуникационные протоколы, общие для всех компьютеров сети. Такие операционные системы считаются первыми сетевыми операционными системами. Сеть ARPANET прекратила свое существование в 1989 г.

Прогресс глобальных компьютерных сетей во многом определялся прогрессом телефонных сетей.

С конца 60-х годов в телефонных сетях все чаще стала применяться передача голоса в цифровой форме. Это привело к появлению высокоскоростных цифровых каналов, соединяющих автоматические телефонные станции (АТС) и позволяющих одновременно передавать десятки и сотни разговоров. Была разработана специальная технология для создания так называемых первичных, или опорных, сетей. Такие сети не предоставляют услуг конечным пользователям, они являются фундаментом, на котором строятся скоростные цифровые каналы «точка-точка», соединяющие оборудование других, так называемых наложенных сетей, которые уже работают на конечного пользователя.

Сначала технология первичных сетей была исключительно внутренней технологией телефонных компаний. Однако со временем эти компании стали сдавать часть своих цифровых каналов, образованных в первичных сетях, в аренду предприятиям, которые использовали их для создания собственных телефонных и глобальных компьютерных сетей. Сегодня первичные сети обеспечивают скорости передачи данных до сотен гигабит (а в некоторых случаях до нескольких терабит) в секунду и густо покрывают территории всех развитых стран.

К концу 1970-х годов сеть APRAnet насчитывала уже около 200 оконечных систем. Через 10 лет число хостов в Интернете, уже объединявшем множество других компьютерных сетей, достигло 100 тысяч. Таким образом, 1980-е годы характеризуются стремительным распространением созданных ранее сетевых технологий.

В начале 80-х происходило активное объединение локальных сетей университетов в крупные региональные сети. Примерами могут служить сеть B1TNET, обеспечивавшая обмен файлами и электронной почтой между университетами на северо-западе США, CSNET, объединившая исследователей в области сетевых технологий независимо от APRAnet, и др. В 1986 году была разработана сеть NSFNET, позволившая получить доступ к вычислительным ресурсам суперкомпьютеров. Начальная скорость магистрали, составившая 56 Кбит/с, к концу десятилетия выросла до 1,5 Мбит/с. Магистраль NSFNET позволила объединить между собой региональные компьютерные сети США.

В 1980-е годы APRAnet уже содержала многие из компонентов, которые составляют основу современного Интернета. 1 января 1983 года стандартный протокол NCP, предназначенный для обмена данными между хостами, был заменен стеком протоколов TCP/IP (RFC 801). С этого времени стек TCP/IP используется всеми хостами Интернета. В конце 80-х в протокол TCP были внесены значительные усовершенствования, направленные на обеспечение оконечными системами контроля переполнения. Кроме того, была разработана система доменных имен (Domain Name System, DNS), связавшая мнемонические имена Интернет-ресурсов с их 32-разрядными адресами (RFC 1034).

Параллельно с развитием APRAnet в США во Франции в начале 1980-х годов возник проект Minitel, имевший поддержку со стороны правительства Франции и поставивший перед собой амбициозную цель — связать все сети в единую компьютерную сеть. Система, разработанная Minitel, представляла собой открытую компьютерную сеть с коммутацией пакетов (протокол Х.25 с поддержкой виртуального канала), состоявшую из Minitel-серверов и недорогих пользовательских терминалов со встроенными низкоскоростными модемами. Большой успех пришел к проекту Minitel после того, как французское правительство объявило о раздаче бесплатных терминалов всем желающим для домашнего пользования. Сеть Minitel содержала как бесплатные, так и платные информационные ресурсы. В зените своей популярности в середине прошлого десятилетия Minitel поддерживала более чем 20 000 видов обслуживания — от удаленных банковских операций до организации доступа к специализированным исследовательским базам данных.

В начале 1990-х годов произошел ряд событий, предвосхитивших Интернет-рево-люцию и коммерциализацию компьютерных сетей. Сеть APRAnet, предок Интер¬нета, постепенно прекратила свое существование. Появившиеся в 1980-е годы сети MILNET, Defense Data Network и NSFNETстали играть ведущую роль в объедине¬нии локальных сетей США, а также в международной передаче данных. В 1991 го¬ду на коммерческое использование NSFNET были наложены ограничения, а в 1995 го¬ду сеть также фактически прекратила свое существование, передав свои функции сетям коммерческих Интернет-провайдеров.

Главным событием 90-х годов, вероятно, следует считать появление Всемирной паутины (web), приведшей Интернет в миллионы домов и организаций по всему миру. Служба web также послужила платформой для разработки и внедрения со¬тен новых Интернет-приложений, обеспечивающих удаленные биржевые и бан¬ковские операции, работу с потоковым мультимедиа и использование огромных информационных ресурсов.

Автором web считается Тим Бернсрс-Ли, который в 1989-1991 годах развил идеи гипертекста, предложенные еще в 40-х и 60-х годах прошлого века Бушем и Нельсоном. Бернерс-Ли совместно со своими ассистентами создал первоначальные версии языка HTML, протокола HTTP, web-сервера и браузера. Таким образом, четыре «кита» Всемирной паутины фактически были придуманы одним человеком. Возможности первого браузера ограничивались лишь просмо¬тром текстовых строк. К концу 1992 года количество web-серверов в мире достигло 200. Параллельно с внедрением новых web-серверов разработчики трудились над созданием пользовательского интерфейса браузеров. Одним из наиболее видных инженеров, проявивших себя в этой области, был Марк Андресен, руководивший созданием популярного браузера Mosaic. Альфа-версия браузера появилась в 1993 г., а в 1994 году Андресен совместно со своими коллегами учредил компанию Mosaic Communications, позже трансформировавшуюся в корпорацию Netscape Commu¬nications [105, 402]. В 1995 году студенты университетов уже активно использова¬ли браузер Mosaic в учебных целях. Примерно в то же время огромное количество самых разных компаний стали применять web для ведения своих дел. В 1996 г. к выпуску браузеров присоединилась компания Microsoft, что положило начало «войне браузеров» между Microsoft и Netscape. На сегодняшний день можно счи¬тать, что Microsoft выигрывает эту войну.

Вторая половина 1990-х годов характеризовалась небывалым прогрессом в области Интернет-технологий. Сетевые технологии продолжают свое стремительное развитие. Постоянно появляются новые решения в разработке приложений, обеспечении безопасности, распределении ресурсов, Интернет-телефонии, высокоскоростной маршрутизации и передаче внутри локальных сетей. Мы бы хотели выделить три направления развития Интернета, которые считаем наиболее важными: широкополосный резидентный доступ, беспроводной доступ и одноранговая передача данных.

К настоящему времени глобальные сети по разнообразию и качеству предоставляемых услуг догнали локальные сети, которые долгое время лидировали в этом отношении, хотя и появились на свет значительно позже.

Локальные сети

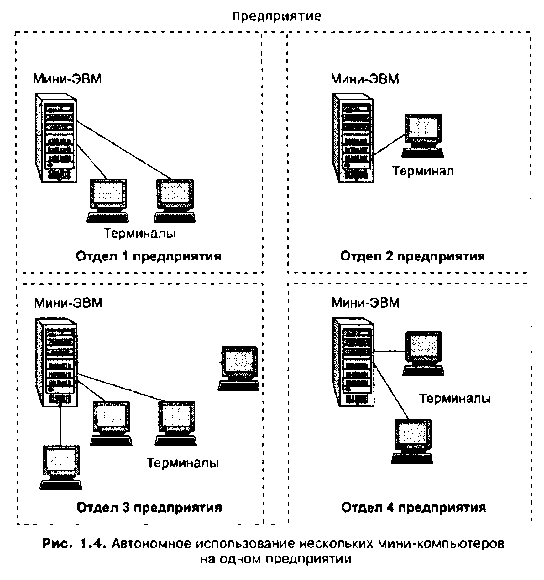

В начале 70-х гг. XX в. благодаря развитию микроэлектроники были созданы мини-компьютеры, которые стали реальными конкурентами мэйнфреймам. Несколько десятков мини-компьютеров выполняли задачи быстрее одного мэйнфрейма, но при этом все вместе стоили дешевле. Даже небольшие подразделения предприятий получили возможность покупать для себя компьютеры. Мини-компьютеры стали широко использоваться в управлении технологическими процессами, складами, в бухгалтерском учете и т.д. В результате шел интенсивный процесс распределения вычислительных ресурсов по всему предприятию, что, однако, спустя некоторое время привело к необходимости обратного объединения всех вычислительных ресурсов в одну систему. Теперь это объединение происходило уже не на базе одного компьютера, а путем подключения к сети отдельных распределенных компьютеров. Такие компьютерные сети стали называться локальными компьютерными.

Локальные сети (Local Area Networks, LAN) — это объединения компьютеров, сосредоточенных на небольшой территории, обычно в радиусе не более 1-2 км, хотя в отдельных случаях локальная сеть может иметь и более протяженные размеры, например, несколько десятков километров. В общем случае локальная сеть представляет собой коммуникационную систему, принадлежащую одной организации.

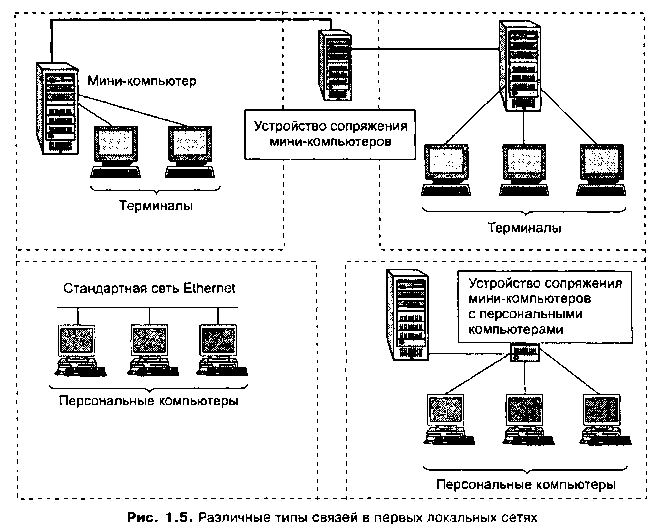

На начальном этапе создания локальных компьютерных сетей для объединения компьютеров использовались самые разнообразные нестандартизованные устройства и программное обеспечение. Создание сети в то время требовало от разработчиков больших изобретательности и усилий. В середине 80-х гг. XX в. положение дел в локальных компьютерных сетях стало кардинально меняться в сторону создания стандартных технологий объединения компьютеров в единую сеть.

Сетевая технология — это согласованный набор программных и аппаратных средств (например, драйверов, сетевых адаптеров, кабелей и разъемов) и механизмов передачи данных по линиям связи, достаточный для построения вычислительной сети.

Были разработаны специальные методы и правила обмена информацией между компьютерами, среди которых наиболее известными стали стандарты Ethernet, Toking Ring, FDDI, Arcnet. В указанных стандартах были строго регламентированы длина, вид и порядок следования кодов, посылаемых компьютерами в сеть, правила доступа к сети отдельными компьютерами и т.д. Кроме того, в то время интенсивно начали использоваться стандартные персональные компьютеры, которые очень быстро вытеснили мини-компьютеры и мэйнфреймы. Разработанные стандартные сетевые технологии, а также использование персональных компьютеров значительно упростили процесс создания компьютерных сетей. Для создания сети достаточно было приобрести специальные сетевые платы (сетевые адаптеры) соответствующего стандарта (например, Ethernet), стандартный кабель со стандартными разъемами и установить на компьютер одну из популярных сетевых операционных систем (например, NetWare). Присоединение каждого нового компьютера к сети не стало вызывать больших трудностей.

Локальные компьютерные сети внесли много нового в использование вычислительной техники. Появилась возможность быстрого доступа к разделяемым вычислительным ресурсам, базе данных сразу для нескольких пользователей. Причем пользователь использовал на своем сетевом компьютере те же команды, что и при работе с отдельным компьютером. Обработку этих команд и распределение задач между отдельными компьютерами взяла на себя сетевая операционная система.

В настоящее время разделение компьютерных сетей на глобальные и локальные происходит прежде всего по признакам их территориального размещения, механизму установления связей между компьютерами и скорости передачи данных.

Глобальные и локальные компьютерные сети

Глобальные сети (WAN, Wide Area Networks) позволяют организовать взаимодействие между компьютерами на больших расстояниях. Эти сети работают на относительно низких скоростях и могут вносить значительные задержки в передачу информации. Протяженность глобальных сетей может составлять тысячи километров, они интегрированы с сетями масштаба страны.

Локальные сети (LAN, Local Area Networks) обеспечивают наивысшую скорость обмена информацией между компьютерами. Типичная локальная сеть занимает пространство в одно или несколько зданий. Протяженность локальных компьютерных сетей составляет всего лишь несколько километров.

Сравнительно недавно появились городские сети, или сети мегаполисов (MAN, Metropolitan Area Networks),. Та кие сети предназначены для обслуживания территории крупного города — мегаполиса.

В своем классическом построении глобальные и локальные компьютерные сети отличаются следующими признаками:

- протяженностью и качеством линий связи. Локальные компьютерные сети по своему определению отличаются от глобальных сетей небольшими расстояниями между узлами сети. Это делает возможным использование более качественных линий связи в локальных сетях;

- сложностью методов передачи данных. В условиях низкой надежности физических каналов в глобальных сетях требуются более сложные, чем в локальных, методы передачи данных и соответствующее оборудование;

- скоростью обмена данными. В локальных сетях она составляет 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, что существенно выше, чем в глобальных (от 64 Кбит/с до 20-Мбит/с);

- разнообразием услуг. Высокие скорости обмена данными предоставили возможность реализовать в локальных сетях широкий набор услуг, таких как услуги файловой службы, печати, баз данных и др., в то время как глобальные сети в основном были предназначены для почтовых и файловых услуг с ограниченными возможностями;

- масштабируемостью. Локальные сети обладают плохой масштабируемостью из-за жесткости базовых топологий, определяющих способ подключения станций и длину линии. При этом характеристики сети резко ухудшаются при достижении определенного предела по количеству узлов или протяженности линий связи. Глобальным сетям присуща хорошая масштабируемость, так как они изначально разрабатывались в расчете на работу с произвольными топологиями и большим количеством абонентов.

Конвергенция сетей

В конце 80-х годов отличия между локальными и глобальными сетями проявлялись весьма отчетливо.

- Протяженность и качество линий связи. Локальные компьютерные сети по определению отличаются от глобальных сетей небольшими расстояниями между узлами сети. Это в принципе делает возможным использование в локальных сетях более качественных линий связи.

- Сложность методов передачи данных. В условиях низкой надежности физи-ческих каналов в глобальных сетях требуются более сложные, чем в локальных сетях, методы передачи данных и соответствующее оборудование.

- Скорость обмена данными в локальных сетях (10, 16 и 100 Мбит/с) в то время была существенно выше, чем в глобальных (от 2,4 Кбит/с до 2 Мбит/с).

- Разнообразие услуг. Высокие скорости обмена данными позволили предоставлять в локальных сетях широкий спектр услуг — это, прежде всего, разнообразные механизмы использования файлов, хранящихся на дисках других компьютеров сети, совместное использование устройств печати, модемов, факсов, доступ к единой базе данных, электронная почта и др. В то же время глобальные сети в основном ограничивались почтовыми и файловыми услугами в их простейшем (не самом удобном для пользователя) виде.

Постепенно различия между локальными и глобальными типами сетевых технологий стали сглаживаться. Изолированные ранее локальные сети начали объединять друг с другом, при этом в качестве связующей среды использовались глобальные сети. Тесная интеграция локальных и глобальных сетей привела к значительному взаимопроникновению соответствующих технологий.

По мере развития и совершенствования методов, технических средств передачи различных видов информации в последние годы наблюдается четкая тенденция сближения (конвергенция) телекоммуникационных и компьютерных сетей. Ведутся интенсивные работы по созданию так называемой мультисервисной сети, способной передавать как звук, изображение, так и компьютерные данные. Конвергенция телекоммуникационных и компьютерных сетей проходит по многим направлениям.

Первая попытка создания универсальной, так называемой мультисервисной сети, способной оказывать различные услуги, в том числе услуги телефонии и передачи данных, привела к появлению технологии цифровых сетей с интегральными услугами — ISDN (Integrated Services Digital Network). Поскольку разработчики этой технологии ориентировались на уровень требований по передаче данных, свойственный глобальным компьютерным сетям в 80-х гг. XX в. (скорость передачи данных — 2 Мбит/с), то в настоящее время сеть ISDN не может отвечать требованиям, предъявляемым к компьютерным сетям. Сеть ISDN используется в основном как цифровая телефонная сеть.

Учитывая широкое распространение глобальной сети Интернет, ведутся интенсивные работы по преобразованию этой сети в глобальную мультисервисную, часто называемую в англоязычной литературе Next Generation Network (NGN)t или New Public Network (NPN). Такая сеть будет с одинаковым уровнем качества поддерживать услуги WWW и телефонии, передачи аудио- и видеоновостей, мультимедийной почты, новые виды комбинированных услуг и т.д. Уже сейчас в мире широко используется IP-телефоиия, где за счет представления голоса в цифровой форме происходит переда ча телефонного и компьютерного трафиков по одним и тем же цифровым каналам.

С другой стороны, дополнительные услуги телефонных сетей, такие как переадресация вызова, конференц-связь, телеголосование, могут создаваться с помощью так называемой интеллектуальной сети (Intelligent Network, IN), по сути, являющейся компьютерной сетью с серверами, на которых программируется логика услуг.

Технологическое сближение телекоммуникационных и компьютерных сетей происходит в настоящее время на основе методов: цифровой передачи информации различного типа; коммутации пакетов и программирования услуг. В компьютерных сетях все чаще используются принципы, характерные для телефонных сетей, такие как иерархическая структура построения, обеспечение отказоустойчивости.

Компьютерные сети успешно используют транспортную инфраструктуру, созданную в рамках тех или иных телекоммуникационных сетей: телефонные абонентские линии (с помощью оборудования xDSL); распределительные сети кабельного телевидения (с помощью кабельных модемов); мобильную сотовую и спутниковую связь и др.

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается также конвергенция между локальными и глобальными компьютерными сетями. Использование глобальных сетей в качестве связующей среды между локальными сетями привела к значительному взаимопроникновению соответствующих технологий.

Сближение в методах передачи данных происходит на основе цифровых методов по волоконно-оптическим линиям связи без дополнительного преобразования сигнала (модуляции) как в локальных, так и глобальных сетях. Новый стандарт Ethernet 10G, позволяющий передавать данные со скоростью 10 Гбит/с, предназначен для магистралей как глобальных, так и крупных локальных сетей. Это приводит к значительному повышению скорости обмена и е результате — к созданию в глобальных сетях служб для работы с большими объемами мультимедийной информации в реальном времени. Интерактивные возможности, например, службы World Wide Web, превзошли возможности многих аналогичных служб локальных сетей. Процесс переноса служб и технологий из глобальной сети Интернет в локальные сети, включая использование IP-протокола, приобрел такой массовый характер, что появился даже специальный термин — intranetтехнологии (intra — внутренний).

В локальных сетях в последнее время уделяется такое же большое внимание методам обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа, как и в глобальных. Защита локальных сетей часто строится на методах: шифрования данных, аутентификации и авторизации пользователей.

Одним из проявлений сближения локальных и глобальных сетей является появление сетей масштаба большого города, занимающих промежуточное положение между локальными и глобальными сетями. Городские сети, или сети мегаполисов (Metropolitan Area Networks, MAN), предназначены для обслуживания территории крупного города. Эти сети используют цифровые линии связи, часто волоконно-оптические со скоростями на магистрали от 155 Мбит/с и выше. Они обеспечивают экономичное соединение локальных сетей между собой, а также выход в глобальные сети. Современные сети типа MAN отличаются разнообразием предоставляемых услуг, позволяя своим клиентам объединять коммуникационное оборудование различного типа.

Развитие телекоммуникационных и компьютерных сетей в идеале должно привести к такой ситуации, когда конечный пользователь не будет замечать, работает ли он в автономном режиме или получает информацию посредством мультисервисной сети. Вычислительные сети.

Как отмечалось выше, компьютерные сети, называемые также «вычислительными сетями», или «сетями передачи данных», являются логическим результатом эволюции двух важнейших научно-технических отраслей современной цивилизации - компьютерных и телекоммуникационных технологий. С одной стороны, сети представляют собой частный случай распределенных вычислительных систем, в которых группа компьютеров согласованно выполняет набор взаимосвязанных задач, обмениваясь данными в автоматическом режиме. С другой - компьютерные сети могут рассматриваться как средство передачи информации на большие расстояния, для чего в них применяются методы кодирования и мультиплексирования данных, получившие развитие в различных телекоммуникационных системах.

Вычислительная сеть - это совокупность компьютеров, соединенных линиями связи. Линии связи образованы кабелями или проводами, p-каналами и оптическими коммуникационными устройствами. Все сетевое оборудование работает под управлением системного и прикладного программного обеспечения.

Сеть - network - взаимодействующая совокупность объектов, образуемых устройствами передачи и обработки данных.

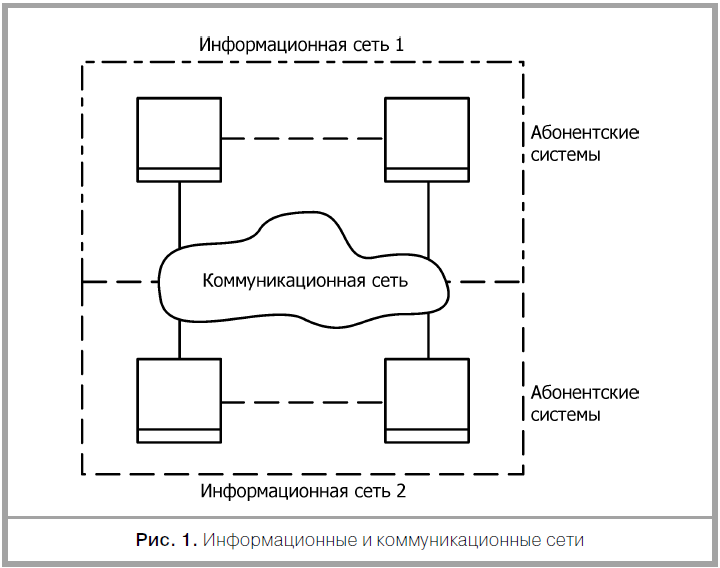

Различают два понятия сети: коммуникационная сеть и информационная сеть.

Первая в основном предназначена для передачи данных и. кроме этого, обеспечивает дополнительный сервис (VAS - Value-Added Service). Более того, она нередко выполняет и задачи, связанные с преобразованием данных. Например, сборку потоков символов в пакеты и разборку пакетов на потоки символов. Благодаря интеграции обработки и передачи данных строятся интеллектуальные сети. Сети объединяются друг с другом, образуя ассоциации. Коммуникационные сети различаются по типу используемых физических средств соединения. Информационная сеть создается подключением к коммуникационной сети абонентских систем. При этом на базе коммуникационной сети может быть построена не только одна, но и группа информационных сетей (рис.).

Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленной цели совокупность разнородных элементов.

Системы значительно отличаются между собой как по составу, так по главным целям.

Информационная система – человеко-компьютерная система для поддержки принятия решений в производстве информационных продуктов, использующая компьютерную информационную технологию.

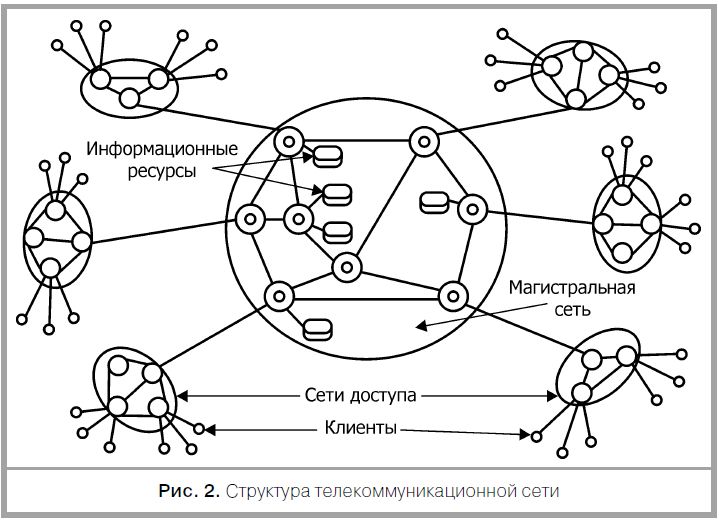

Несмотря на то что различия между компьютерными, телефонными, телевизионными и первичными сетями, безусловно, существенны, все эти сети на достаточно высоком уровне абстракции имеют подобные структуры. Телекоммуникационная сеть в общем случае состоит из следующих компонентов (рис.):

- сети доступа (access network);

- магистральной сети, или магистрали (core network, или back_ bone);

- информационных центров, или центров управления сервиса_ ми (data centers, или service control point). Как сеть доступа, так и магистральная сеть сроятся на основе коммутаторов.

Каждый коммутатор оснащен некоторым количеством портов, которые соединяются с портами других коммутаторов «каналами связи». Сеть доступа составляет нижний уровень иерархии телекоммуникационной сети. К этой сети подключаются «конечные (терминальные) узлы» - оборудование, установленное у пользователей (абонентов, клиентов) сети. В случае компьютерной сети конечными узлами являются компьютеры, телефонной - телефонные аппараты. а телевизионной или радиосети - соответствующие теле- и радиоприемники.

Основное назначение сети доступа - концентрация информационных потоков, поступающих по многочисленным каналам связи от оборудования пользователей, в сравнительно небольшом количестве узлов магистральной сети. Сеть доступа, как и телекоммуникационная сеть в целом, может состоять из нескольких уровней (на рис. их показано два). Коммутаторы, установленные в узлах нижнего уровня, мультиплексируют информацию, поступающую по многочисленным абонентским каналам, называемым часто «абонентскими окончаниями» (local loop), и передают ее коммутаторам верхнего уровня, чтобы те. в свою очередь, передали ее коммутаторам магистрали.

Количество уровней сети доступа зависит от ее размера, небольшая сеть доступа может состоять из одного уровня, а крупная - из двух трех. Следующие уровни осуществляют дальнейшую концентрацию трафика, собирая его и мультиплексируя в более скоростные каналы. Магистральная сеть объединяет отдельные сети доступа, выполняя функции транзита трафика между ними по высокоскоростным каналам. Коммутаторы магистрали могут оперировать не только с информационными пользователями, но и с агрегированными информационными потоками, переносящими данные большого количества пользовательских соединений. В результате информация с помощью магистрали попадает в сеть доступа получателей, демультиплексируется там и коммутируется таким образом, что на входной порт оборудования пользователя поступает только та информация, которая ему адресована.

Информационные центры, или центры управления сервисами. - это собственные информационные ресурсы сети, на основе которых осуществляется обслуживание пользователей. В таких центрах может храниться информация двух типов:

- пользовательская информация, то есть та. которая непосредственно интересует конечных пользователей сети:

- вспомогательная служебная информация, помогающая предоставлять некоторые услуги пользователям.

Примером информационных ресурсов первого типа могут служить Web-порталы (World-Wide-Web - служба глобального соединения), на которых расположена разнообразная справочная и новостная информация. В телефонных сетях такими центрами являются службы экстренного вызова (милиция, скорая помощь) и справочные службы.

Ресурсами второго типа являются, например, различные системы аутентификации и авторизации пользователей, с помощью которых проверяются права пользователей на получение тех или иных услуг.

Классификации компьютерных сетей.

Под вычислительной системой (ВС) понимается совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессоров или ЭВМ, периферийного оборудования и программного обеспечения, предназначенных для сбора, хранения, обработки и распределения информации. Естественно, вычислительная система должна оставаться интерактивной. то есть обеспечивать каждому пользователю возможность оперативного взаимодействия с системой на всех этапах решения задач. Телекоммуникационная вычислительная сеть (ТВС) - это сеть обмена и распределенной обработки информации, образуемая множеством взаимосвязанных абонентских систем и средствами связи.

Создание ВС преследует следующие основные цели:

- повышение производительности системы за счет ускорения процессов обработки данных:

- повышение надежности и достоверности вычислений:

- предоставление пользователям дополнительных сервисных услуг.

Основные принципы построения, закладываемые при создании ВС:

- возможность работы в разных режимах:

- модульность структуры технических и программных средств совершенствовать и модернизировать вычислительные системы без коренных их переделок:

- унификация и стандартизация технических и программных решений:

- иерархия в организации управления процессами:

- способность систем к адаптации, самонастройке и самоорганизации:

- обеспечение необходимым сервисом пользователей при выполнении вычислений.

Структура ВС - это совокупность комплексируемых элементов и их связей. В качестве элементов ВС выступают отдельные ЭВМ и процессоры. По назначению компьютерные сети распределяются

- Вычислительные сети предназначены главным образом для решения заданий пользователей с обменом данными между их абонентами.

- Информационные сети ориентированы в основном на предоставление информационных услуг пользователям.

- Смешанные сети совмещают функции первых двух.

По территориальной распространенности

- PAN (Personal Area Network) — персональная сеть, предназначенная для взаимодействия различных устройств, принадлежащих одному владельцу.

- LAN (Local Area Network) — локальные сети, имеющие замкнутую инфраструктуру до выхода на поставщиков услуг. Термин «LAN» может описывать и маленькую офисную сеть, и сеть уровня большого завода, занимающего несколько сотен гектаров. Зарубежные источники дают даже близкую оценку — около шести миль (10 км) в радиусе. Локальные сети являются сетями закрытого типа, доступ к ним разрешен только ограниченному кругу пользователей, для которых работа в такой сети непосредственно связана с их профессиональной деятельностью.

- CAN (Campus Area Network — кампусная сеть) — объединяет локальные сети близко расположенных зданий.

- MAN (Metropolitan Area Network) — городские сети между учреждениями в пределах одного или нескольких городов, связывающие много локальных вычислительных сетей.

- WAN (Wide Area Network) — глобальная сеть, покрывающая большие географические регионы, включающие в себя как локальные сети, так и прочие телекоммуникационные сети и устройства. Пример WAN — сети с коммутацией пакетов (Frame relay), через которую могут «разговаривать» между собой различные компьютерные сети. Глобальные сети являются открытыми и ориентированы на обслуживание любых пользователей.

Термин «корпоративная сеть» также используется в литературе для обозначения объединения нескольких сетей, каждая из которых может быть построена на различных технических, программных и информационных принципах.

По типу функционального взаимодействия

- Клиент-сервер — вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг (сервисов), называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми клиентами. Нередко клиенты и серверы взаимодействуют через компьютерную сеть и могут быть как различными физическими устройствами, так и программным обеспечением.

- Смешанная сеть

- Однора́нговая, децентрализо́ванная или пи́ринговая (от англ. peer-to-peer, P2P — равный к равному) сеть — это оверлейная компьютерная сеть, основанная на равноправии участников. В такой сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел (peer) является как клиентом, так и сервером. В отличие от архитектуры клиент-сервера, такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом количестве и любом сочетании доступных узлов. Участниками сети являются пиры.

- Многоранговые сети

По типу сетевой топологии— способ описания конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств.

- Шина

- Кольцо

- Двойное кольцо

- Звезда

- Ячеистая топология

- Решётка

- Дерево

- Fat Tree

По типу среды передачи

- Проводные (телефонный провод, коаксиальный кабель, витая пара, волоконно-оптический кабель)

- Беспроводные (передачей информации по радиоволнам в определенном частотном диапазоне)

По функциональному назначению

- Сети хранения данных

- Серверные фермы

- Сети управления процессом

- Сети SOHO & Домовая сеть

По скорости передач

- низкоскоростные (до 10 Мбит/с),

- среднескоростные (до 100 Мбит/с),

- высокоскоростные (свыше 100 Мбит/с);

По сетевым ОС

- На основе Windows

- На основе UNIX

- На основе NetWare

По необходимости поддержания постоянного соединения

- Пакетная сеть, например Фидонет и UUCP

- Онлайновая сеть, например Интернет и GSM